増える「予期せぬ顧客」

● 製造業だけでなく、非製造業系企業やスタートアップ企業からの試作受注が増えているんですね。

佐々木

図面がなくてもモノづくりができるという強みが、非製造業やスタートアップのニーズにマッチし、依頼が増えています。そもそも、図面がない仕事にも対応できるという特徴は、図面を引ける人材が豊富な大手メーカーにとっては特に響くものではありません。しかし、試作ネットに依頼してくださったスタートアップ企業の役員から聞いた「モノづくりで悩んでいるスタートアップやベンチャー企業は当社以外にもたくさんあります」という話は特に印象的でした。これは、試作ネットが強みを生かして仕事を受けたからこそ生まれた事業機会であり、“予期せぬ顧客”の好事例といえます。

最近では、スタートアップへ出資するベンチャーキャピタル(VC)からも頼りにされるようになってきました。以前、試作ネットがモノづくり面で支援したスタートアップがVCから出資を受ける際に、「モノづくりについては試作ネットの意見を聞きたい」とVCから依頼されたことがありました。スタートアップ界隈では「ハードウェア・イズ・ハード」という言葉があり、ハードウェアに取り組む新興企業の経営は難しいとされています。その理由は、経営者がモノづくりに詳しくないケースが多いからです。そのため、経営者が資金調達時にVCへモノづくりについて説明することに苦戦するケースも多いといわれています。

VCからの依頼を参考に、今後試作ネットに試作を依頼することで、資金調達の支援まで行うという事業モデルを構築できる可能性もあります。これもまた、“予期せぬ顧客”の好事例といえます。

● 「予期せぬ顧客」。経営学者ピーター・ドラッカーの唱えた、事業拡大やイノベーションの源泉となりうる要素の一つです。

佐々木

試作ネットの活動の根底には、ドラッカーの経営理論が根付いています。もともと、試作ネットの発足メンバーはドラッカーの経営理論について勉強会を開いていたメンバーでした。試作ネットが大手企業向けの試作に特化して発足した背景には、大手企業が持つ最先端のノウハウを吸収し、社会の潜在的なニーズを捉えた商品開発や新市場の構築につなげたいという狙いがありました。

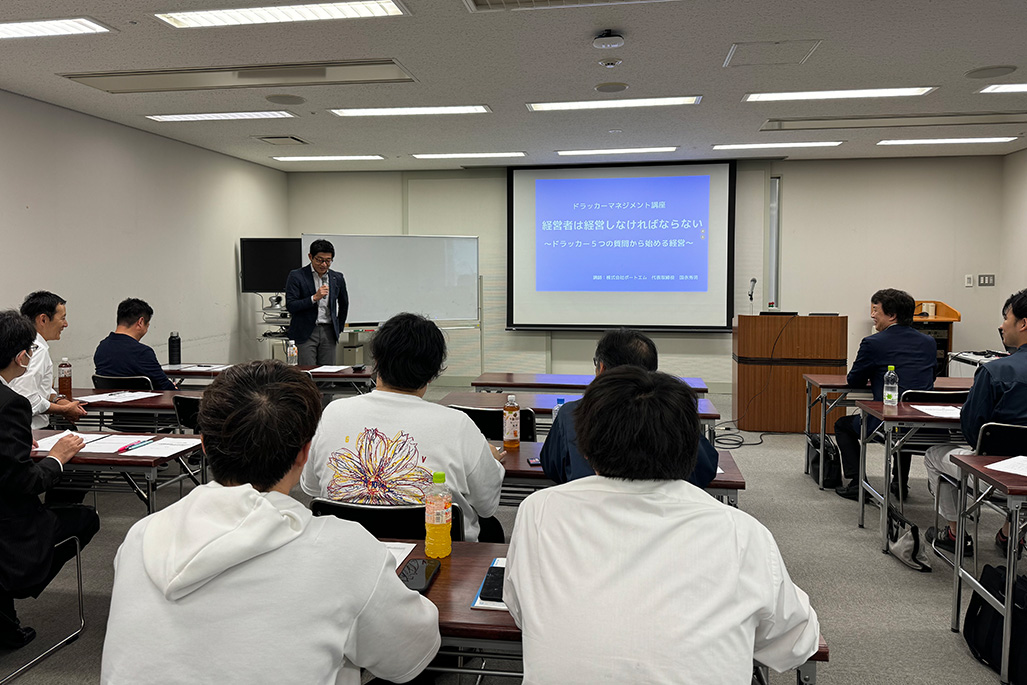

現在でも、ドラッカーの経営理論は試作ネットの活動の根幹を担っています。試作ネットへの加盟を希望する企業は、まずドラッカーマネジメントについて6カ月間勉強することになっています。これには、試作ネットのメンバー同士が共通言語を持ち、同じ視点や価値観で活動していこうという考えがあるからです。

企業が試作ネットでの活動を終えて会社に戻った後も、ドラッカーの理論を守らなければならないというわけではありませんが、試作ネットとして活動する際の判断基準には、ドラッカーの理論を採用しています。